In der modernen Geschäftswelt spielt das Verständnis komplexer sozialer Systeme und Organisationen eine entscheidende Rolle.

Die Systemtheorie, maßgeblich beeinflusst von Niklas Luhmann, einem deutschen Soziologen und Philosophen der Sozialwissenschaften, bietet einen faszinierenden Ansatz zum Verständnis sozialer Systeme und Organisationen. Luhmanns Theorie, die sich auf gesellschaftliche Theorie, Kommunikationstheorie und Evolutionstheorie konzentriert, betrachtet komplexe Systeme als offene Einheiten, die durch Kommunikation innerhalb festgelegter Grenzen operieren. Diese Grenzen trennen das System von seiner komplexen Umwelt und ermöglichen es, Komplexität zu reduzieren und Informationen basierend auf Bedeutung zu verarbeiten.

In der Betriebswirtschaft ist diese Perspektive besonders wertvoll. Unternehmen können als Systeme betrachtet werden, die durch interne und externe Kommunikation geformt werden. Diese Sichtweise hilft, die Wechselwirkungen eines Unternehmens mit seiner Umgebung zu verstehen, die Verarbeitung von Informationen und Entscheidungsfindung auf Grundlage bedeutungsvoller Kriterien zu analysieren und letztendlich die Identität und Autopoiese – das selbstständige Erzeugen und Erhalten der Systemidentität – des Unternehmens zu bewahren.

Luhmanns Theorie bietet somit einen Rahmen, um die Strukturen und Prozesse in Unternehmen zu analysieren und zu verstehen, was für deren Anpassung und Entwicklung in einer komplexen und dynamischen Geschäftswelt entscheidend ist.

Das 2Cycles-Modell: Eine Erweiterung der Systemtheorie

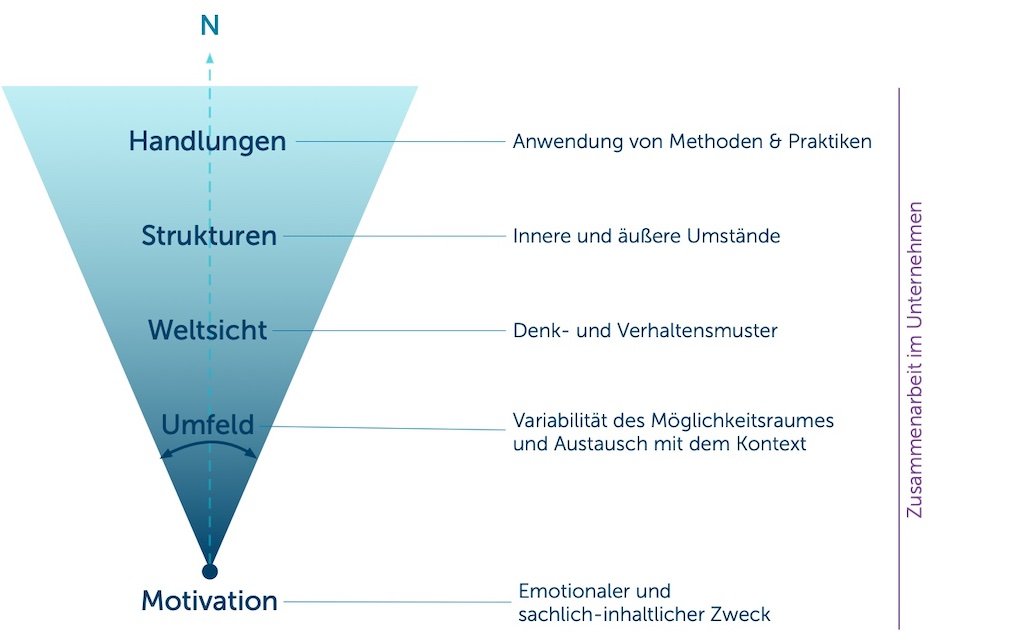

Das 2Cycles-Modell baut auf der Systemtheorie auf und definiert neben Strukturen und Prozessen noch drei weitere Aspekte, die ein soziales System charakterisieren. Jeder Aspekt wird als abstrakter Container verstanden, der je nach Bedarf spezifisch belegt werden kann.

Die fünf Aspekte bilden gemeinsam die Essenz eines Systems und sind entscheidend für ein tiefgreifendes Verständnis seiner Funktionsweise und Entwicklungspotenziale, speziell wenn die Autopoiese aufgebrochen werden soll, um bewußt Veränderung anzustoßen.

Das 2Cycles-Modell definiert die Aspekte folgendermaßen:

- Motivation und Strategie: Kern des Systems. Jedes System wird durch seine Motivation, also seine Gründe und Absichten, angetrieben. In Unternehmen manifestiert sich diese Motivation oft als Strategie. Sie ist das Herzstück, das Richtung und Zweck vorgibt.

- System und Umfeld: Eine Dynamische Interaktion. Die Systemtheorie betont die Interaktion zwischen einem System und seinem Umfeld. Dieses Wechselspiel ist essentiell, denn ein System ist sowohl durch äußere Kräfte beeinflusst als auch von seiner eigenen inneren Dynamik angetrieben.

- Die Weltsicht ist der Blick nach Innen und Außen. Sie formt nicht nur die Selbstwahrnehmung, sondern auch das Verhalten gegenüber der Außenwelt. Dieses Element ist entscheidend für die Art und Weise, wie ein System seine Rolle in einem größeren Kontext interpretiert und sich darin positioniert.

- Strukturen sind das Gerüst des Systems. Strukturen sind eine Sammlung von Elementen und deren Verknüpfungen. In Unternehmen sind dies beispielsweise formale Hierarchien, wertschöpfende Prozesse und Kommunikationswege.

- Handlung: Die Dynamik des Systems. Handlung in einem System ist die Umsetzung seiner Strategien und Ziele durch konkrete Aktivitäten und Prozesse, die das System antreiben und seine Interaktion mit der Umwelt gestalten.

Die Aspekte im Einzelnen:

Motivation

Jedes komplexe System verändert sich mit der Zeit. Dafür braucht es einen Grund (warum) und eine Richtung (wozu):

Warum: Wenn sich innerhalb oder außerhalb des Systems etwas ändert, bemerken wir das und entscheiden, ob wir etwas dagegen tun wollen oder müssen. Die Entscheidung, nicht tatenlos zuzusehen, treffen wir, wenn die psychische Belastung stark genug wird, d.h. die Veränderung zum Problem wird, wir aus unserer Komfortzone gerissen werden oder zumindest kurz davor stehen. Wir wollen ‚weg von‘ dem, was die Veränderung ausgelöst hat.

Wenn zum Beispiel eine Gazelle bemerkt, dass sich ein Löwe nähert, wird sie weg von dem Löwen laufen. Wenn ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät, weil die Prozesse zu langsam sind, wird es sich bemühen, aus dieser Situation herauszukommen, ‚weg von‘ dem finanziellen Engpass.

Diese Art der Motivation ist jedoch nur kurzfristig. Ist der Löwe außer Sichtweite, bleibt die Gazelle stehen. Sobald das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs ist, werden sich die Mitarbeiter schnell wieder in ihre Komfortzone begeben.

Wozu: Um eine langfristige Veränderung auszulösen, brauchen wir daher ein Ziel, eine Vision, ein ‚hin zu‘. Etwas, was uns auf Kurs hält, einen Nordstern. Bei der Gazelle könnte das bedeuten, ein Reservat zu erreichen, wo es keine Löwen gibt. Als Unternehmen, dass wieder auf Wachstumskurs ist, könnte das bedeuten, unsere Attraktivität als Arbeitgeber gegenüber unseren Wettbewerbern zu steigern, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Das ‚hin zu‘ gibt Orientierung. Das ‚hin zu‘ macht Veränderung zu einer Komfortzone und erleichtert Entscheidungen.

Neben der Motivation bei Veränderung gibt es aber auch noch die intrinsische Motivation. Wir machen etwas, weil wir Spaß daran haben und es unserem Leben eine Bedeutung gibt, einen Sinn. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern für jedes System. Eine Familie möchte eine starke Bindung, das Unternehmen möchte vielleicht die gesündesten Lebensmittel produzieren. Entscheidend ist, dass die Motivationen aller Elemente des Systems miteinander und mit dem Gesamtsystem kompatibel sind. Ist dies nicht der Fall, falle ich schnell von „hin zu“ auf „weg von“ zurück.

Beim Umgang mit komplexen Systemen (zu denen auch Unternehmen gehören) bedeutet das konkret, dass ich wissen muss, warum das System existiert, was es anstrebt und was es daran hindert. Die Motivation bestimmt das betrachtete System also zeitlich (weg von: Vergangenheit, hin zu: Zukunft).

Umfeld

Das Umfeld ist der Kontext, in den das System eingebettet ist. Ich stelle es mir gerne als eine Landschaft vor, die ein Haus oder ein Feld umgibt, auf dem ein Bauer Mais anbaut (der Bauer ist dann das System).

Das Umfeld grenzt das System ab, es ist außerhalb von ihm, es bildet den Rahmen, den Außenraum. Nach Luhmann ist ein System ohne Umfeld nicht denkbar, das System wird durch das Umfeld erst definiert. Das Umfeld und das System wechselwirken miteinander, sie interagieren. Es findet ein Austausch statt, in Form von Daten, Produkten, Services, Meinungen und Impulsen.

Beispiele:

Ein Baum nimmt aus dem Umfeld Wasser auf und lässt Eicheln in das Umfeld fallen

Ein Team in einem Unternehmen tauscht sich mit anderen Teams aus

Ein Unternehmen reagiert auf das Markt-Umfeld

Es ist nicht immer leicht, die Abgrenzung des Systems und des Umfelds aufrechtzuerhalten, denn ein System beinhaltet wiederum Systeme. Ein System in einem Umfeld kann außerdem in einem anderen Umfeld ein anderes System sein.

Beispiele:

Ein Kind ist ein System.

Die Familie des Kindes ist auch ein System.

Das Kind geht zum Fußball und ist nun im System “Mannschaft”.

Ein „Team Of Teams“ besteht aus Teams, die aus Mitarbeitern bestehen.

Ein Mitarbeiter in mehreren Projekten ist Teil verschiedener Systeme.

Möchte ich mit Komplexität umgehen, muss ich mich entscheiden, wo ich die Grenzen zwischen System und Umfeld ziehe. Betrachte ich das Kind als Teil der Familie oder als Teil der Mannschaft oder interessiert mich das Kind als System.

Weltsicht

Wir Menschen sehen immer nur einen Ausschnitt des Ganzen. Wir nehmen jede Sekunde Millionen von Informationen aus dem Umfeld auf. Das Gehirn filtert diese und lässt 40 übrig. Diese verarbeiten wir dann nach bestem Wissen und Gewissen, also mit Hilfe unserer Erfahrungen, unserer Erziehung und unseren gegenwärtigen Emotionen. Jeder von uns hat also eine subjektive Wahrnehmung und Interpretation der Welt, eine eigene Weltsicht. Die Weltsicht besteht aus mentalen Modellen. Wenn wir davon reden, dass wir nur ein Zahnrad im Getriebe sind, wenden wir das mentale Modell der Maschine an. Stellen wir uns vor, dass wir in einen Job reinwachsen, wenden wir das mentale Modell der Pflanze an.

Wir denken in Metaphern und Bildern, modellieren uns so die Welt. Modellieren bedeutet, dass wir bewusst Dinge weglassen. Lassen wir zu viel weg, verzerren wir die Welt so sehr, dass das Modell sie nicht mehr erklären kann.

Möchte ich mit Komplexität umgehen, muss ich die Weltsicht des Systems verstehen und offen dafür sein, meine Weltsicht durch neue mentale Modelle zu erweitern.

Strukturen

Ein Haus ist ein System und hat eine Struktur. Es besteht aus Wänden, einem Dach, einer Haustür. In anderen Systemen ist das schon etwas schwieriger. Die Struktur einer Familie besteht aus Personen und deren Beziehung zueinander.

In Unternehmen gibt es verschiedene Arten von Strukturen.

- Die formalen Strukturen sind in einem Organigramm festgehalten. Wer ist wem vorgesetzt, wer ist wofür zuständig, wer soll was wissen.

- Die informellen Strukturen im Unternehmen sind Kommunikationsstrukturen, die selten den formellen Strukturen entsprechen. Manches wird über informelle Kanäle geregelt, aber auch in der Kaffeeküche findet ein Informationsaustausch statt. Es werden Gruppen gebildet, die sich vielleicht nach der Arbeit treffen oder aus bestimmten Interessen zusammenfinden.

-Eine dritte Art von Organisationsstruktur bezieht sich auf die Wertschöpfung. Wie schafft das Unternehmen Wert, für Kunden und für das Unternehmen? Dafür stehen Produkt- und Projektteams zur Verfügung, aber auch der Vertrieb, der Service und das Marketing.

- Es gibt noch weitere Strukturen: Unterstützende Strukturen, wie die Marketing- oder Finanzabteilungen zum Beispiel, die keinen direkten Wert für den Kunden schaffen, aber den wertschöpfenden Strukturen dabei helfen, oder transformative Strukturen, die Impulse in das System geben, um es zu verändern.

Strukturen bestehen also aus gleichartigen Elementen, wie Personen, Abteilungen oder Unternehmen. Diese Elemente stehen in Verbindung mit anderen Elementen gleichen Typs. Das ist die typische Definition eines Systems.

In der Systemtheorie werden daher die Elemente eines Systems definiert und die Verbindungen zwischen den Elementen mit „Causal Loop Diagrams“ modelliert. Dadurch kann ich beispielsweise herausfinden, wie die Wildschwein-Population in Berlin zusammenhängt mit der Gesetzgebung zur Jagd und dem Müll in den Vorgärten.

Ich erwähne das, weil es die typische Art ist, das Verhalten komplexer Systemen zu verstehen. Agilissence hingegen betrachtet nicht die Verbindungen zwischen gleichartigen Elementen, sondern zwischen den fünf Aspekten. Das ist der entscheidende Unterschied und der Schlüssel zum Verständnis des Ansatzes, durch den ermöglicht wird, eine andere Ebene des Verständnisses zu erreichen, die zuvor nicht möglich war.

Handlungen

Handlung in einem System umfasst die Vielzahl an Aktivitäten und Prozessen, die notwendig sind, um die Unternehmensvision und -strategie in die Realität umzusetzen. Diese Handlungen sind der Motor, der das System vorantreibt, und beinhalten tägliche Operationen, Projekte, Entscheidungen und Interaktionen. Sie spiegeln die Effektivität und Effizienz der internen Strukturen und der Weltsicht wider und sind in einem agilen Kontext wie Agilissence besonders flexibel und iterativ, um ständig lernen, sich anpassen und verbessern zu können.

Die Handlungsebene eines Systems ist dynamisch und adaptiv, reagiert auf interne und externe Stimuli und wird durch die zugrunde liegende Motivation des Systems geleitet. Effektive Handlung erfordert ein tiefes Verständnis der Systemdynamik und die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen im Umfeld zu reagieren.

Handlungstheorie ist eine interdisziplinäre Disziplin, die in der Soziologie, Psychologie, Metaphysik, Ethik, Medizin, Informatik, Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Neurowissenschaft und Kognitionswissenschaft betrachtet wird. Wenn man Handlungen als eine Abfolge von Tätigkeiten und mehrere sequenzielle Handlungsphasen als Prozess betrachtet, kommen noch Disziplinen wie Prozesstheorie und Prozessmanagement hinzu.

Komplexität in Systemen bedeutet Dynamik, und Dynamik impliziert Veränderung durch einen Impuls, der etwas in Bewegung setzt oder aufrecht erhält. Dieser Prozess der Autopoiese, ursprünglich aus der kognitiven Biologie, beschreibt das Merkmal eines Systems, sich selbst zu erhalten und weiterzuentwickeln. In Luhmanns Systemtheorie sind soziale Systeme als autopoietisch definiert: Sie sind operationell geschlossen und verarbeiten Informationen aus ihrer Umwelt, um ihre eigene Struktur und Funktion aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.

Um Veränderung in einem System auszulösen, wird der aufrechterhaltene Impuls ersetzt, um eine allopoietische Reaktion auszulösen, die das System zwingt, seinen Zustand zu verändern. Dies wird als Schwingung bezeichnet. Handlungen können in drei Kategorien unterteilt werden: Innere Handlungen, äußere Handlungen und integrative Handlungen. Jede dieser Handlungsarten spielt eine entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung, Anpassung und Entwicklung eines Systems.