Eine Vision gibt die Richtung vor, eine Intention setzt sie in Bewegung. Während die Vision als übergeordneter Leitstern einer Organisation fungiert, ist die Intention das dynamische Element, das diese Vision greifbar macht. Sie übersetzt große Ambitionen in eine klare Ausrichtung, die zugleich Handlungsspielräume eröffnet und Orientierung schafft. Diese Handlungsorientierung hilft Teams und Führungskräften dabei, Strukturen zu gestalten und Prozesse zu optimieren, ohne dabei den übergeordneten Kurs aus den Augen zu verlieren.

Führungskräfte, die ihre Intentionen klar definieren und kommunizieren, legen damit den Grundstein für eine Unternehmenskultur, die nicht nur reaktiv handelt, sondern proaktiv Innovation, Anpassung und Exzellenz vorantreibt. Intentionen sind somit ein strategisches Bindeglied, das Visionen mit der operativen Realität verbindet und Unternehmen befähigt, große Ziele tatsächlich zu erreichen.

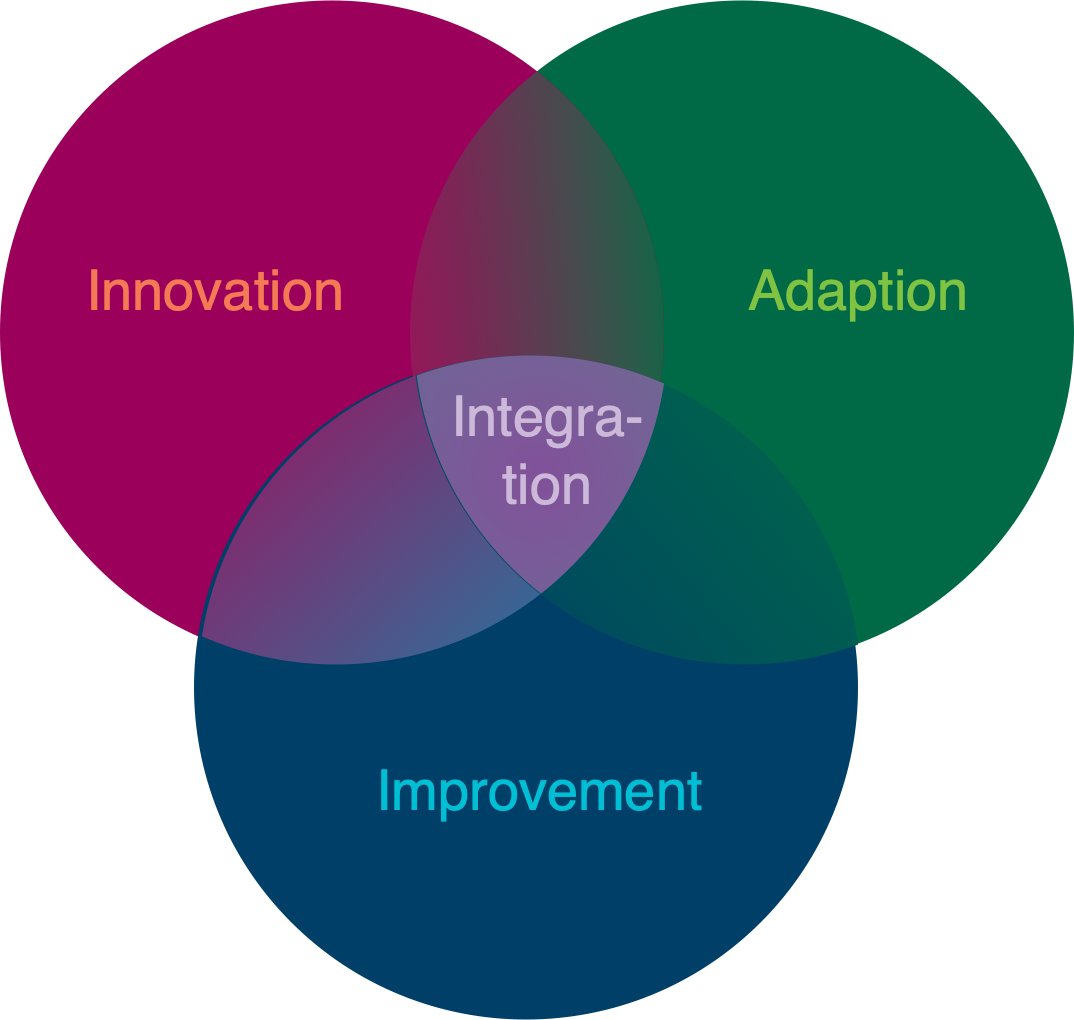

Die drei zentralen Intentionen Innovation, Anpassung und Optimierung

Intentionen dienen nicht nur als Orientierungsrahmen für den Aufbau von Strukturen und die Gestaltung von Prozessen. Sie definieren auch Prioritäten, mit denen Unternehmen ihre Kräfte bündeln. Drei Intentionen stehen im Mittelpunkt und bilden ein dynamisches Spannungsfeld: Kreativität, Anpassung und Optimierung. Sie lenken das Handeln von Abteilungen, Bereichen und Teams, wobei ihre jeweilige Ausprägung immer auf den Kontext abgestimmt sein sollte.

Die Innovation zielt darauf ab, Kreativität und nachhaltigen Wert durch das gezielte Nutzen komplexer Systeme zu fördern. Dabei werden emergente Muster erkannt und kreativ umgesetzt, Interdisziplinarität gefördert und Systemdenken eingesetzt, um Synergien zwischen verschiedenen Bereichen zu schaffen. Beispiele sind die Entwicklung neuer Produkte durch datengetriebene Innovation, die Förderung von Diversität für unkonventionelle Lösungen und der Einsatz von KI-Modellen, um Trends in großen Datenmengen zu identifizieren. Dies ermöglicht Wettbewerbsvorteile durch Innovation und stärkt langfristig die Resilienz.

Die Anpassungsfähigkeit ist essenziell, um in dynamischen und unsicheren Systemen flexibel zu agieren. Sie wird durch ein agiles Mindset gefördert, das Unsicherheiten proaktiv begegnet. Experimente und Feedback-Schleifen wie der PDCA-Zyklus spielen eine zentrale Rolle, ebenso wie cross-funktionale und autonome Teams. Beispiele hierfür sind die Einführung iterativer Arbeitsweisen wie Scrum oder Design Thinking, die Szenarienplanung für unvorhersehbare Marktänderungen und die Nutzung generativer KI zur Echtzeitanalyse von Kundenfeedback. Diese Ansätze ermöglichen eine schnelle Anpassung an externe Veränderungen und reduzieren Risiken.

Die Optimierung fokussiert auf die Reduzierung von Komplexität, um Effizienz durch Vereinfachung und Standardisierung zu steigern. Redundante Prozesse werden identifiziert und entfernt, Abhängigkeiten zwischen Systemkomponenten minimiert und wiederkehrende Aufgaben automatisiert. Beispiele hierfür sind die Automatisierung von Berichten durch generative KI, die Einführung klar definierter Workflows wie Kanban und die Minimierung von Meetings durch Timeboxing. Diese Maßnahmen verringern Overhead, beschleunigen Entscheidungen und steigern die Produktivität nachhaltig.

Integration - Das Spannungsfeld der Intentionen

Die drei Intentionen stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern bilden zusammen ein dynamisches Gefüge. Kreativität liefert neue Ideen, Anpassung sorgt dafür, dass Organisationen flexibel und reaktionsfähig bleiben, und Optimierung garantiert die Stabilität, mit der Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden. Im Zusammenspiel ermöglichen sie es, die Balance zwischen Aktivität, Reaktivität und Effizienz immer wieder neu austarieren zu können.

Ihre größte Stärke liegt an den Schnittstellen, wo Synergien entstehen, die zu neuen Erkenntnissen und effizienteren Arbeitsweisen führen. Ein zentraler Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass Organisationen bei Herausforderungen gezielt identifizieren können, welche Intention aktuell im Vordergrund steht – oder möglicherweise überbetont wird – und dann bewusst in eine andere Intention schwenken. So kann ein Team, das beispielsweise in einer kreativen Ideenfindungsphase stagniert, gezielt Elemente der Optimierung einbringen, um handlungsfähig zu werden. Ebenso können Teams, die sich zu stark auf Effizienz fokussieren, durch einen Wechsel hin zur Anpassung flexibler auf Veränderungen reagieren.

Diese bewusste Steuerung ermöglicht es, Dynamik und Stabilität in einem fortlaufenden Prozess auszubalancieren. Allerdings ist es entscheidend, sich dabei immer nur zwischen zwei Intentionen zu bewegen. Der Versuch, gleichzeitig alle drei Intentionen gleichgewichtig zu verfolgen, kann Systeme überfordern und führt oft zu einem Verlust an Klarheit und Handlungsfähigkeit. Die Balance zwischen den drei Intentionen ist daher nicht statisch, sondern muss als dynamischer Prozess verstanden und aktiv gesteuert werden.

Eine häufige Herausforderung besteht darin, dass die Intentionen oft zu stark mit spezifischen Methoden oder Frameworks gleichgesetzt werden. In der Praxis zeigt sich dies daran, dass Ansätze wie Kanban, Scrum, Lean oder Design Thinking häufig isoliert und ausschließlich in Teams oder Organisationen eingesetzt werden. Diese Überbetonung von Methoden kann jedoch dazu führen, dass der eigentliche Zweck der Intentionen aus den Augen verloren wird. Wenn Intentionen hingegen als grundlegende Basiskompetenzen betrachtet werden, die über Methoden hinausgehen, öffnet sich ein neuer Handlungsspielraum.

Kreativität wird dann nicht nur durch Design Thinking gefördert, sondern auch durch kulturelle Offenheit oder experimentelle Freiräume. Anpassung geschieht nicht nur durch Scrum, sondern auch durch flexible Entscheidungsstrukturen oder iterative Feedbackprozesse wischen den Ebenen. Und Optimierung entfaltet sich nicht allein in Lean-Ansätzen, sondern auch in der kontinuierlichen Verbesserung der Zusammenarbeit oder der gezielten Nutzung technologischer Ressourcen. Der Übergang von der Methode hin zur Intention als Basiskompetenz erfordert ein Umdenken. Führungskräfte und Teams müssen erkennen, dass Frameworks zwar hilfreiche Werkzeuge sind, aber nicht die Intention selbst verkörpern.

Die Rolle der Intentionen im Alltag

Dieses Spannungsfeld der Intentionen verdeutlicht, wie eng Kreativität, Anpassung und Optimierung miteinander verwoben sind und welche Dynamik in ihrem Zusammenspiel liegt. Es ist die Fähigkeit, bewusst zwischen den Intentionen überzublenden und sie flexibel auf neue Herausforderungen auszurichten, die Organisationen ihre Resilienz und Handlungsfähigkeit verleiht. Dabei sind nicht die Intentionen selbst das Ziel, sondern die Frage, wie sie zur aktuellen Situation und den langfristigen Ambitionen der Organisation passen. Indem Führungskräfte und Teams regelmäßig reflektieren, welche Intention gerade im Fokus steht und ob das sinnvoll und notwendig ist, schaffen sie die Basis für eine stetige Weiterentwicklung.

Hierin liegt der Kern der Arbeit mit Intentionen: Sie bieten nicht nur Orientierung in komplexen Kontexten, sondern helfen auch dabei, die Balance zwischen Stabilität und Dynamik immer wieder zu bewerten und neu auszutarieren. Daraus ergibt sich eine doppelte Funktion der Intentionen: Einerseits ermöglichen sie eine kritische Reflexion darüber, wo das Unternehmen oder Team aktuell steht, und andererseits liefern sie ein Zielbild, das zeigt, wohin die Entwicklung gehen sollte. Sie unterstützen dabei, den Status quo in Bezug auf Effizienz, Effektivität und Innovationskraft zu bewerten und zu erkennen, welche Anpassungen notwendig sind, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Durch diese Offenheit für Lernschleifen und kontinuierliche Anpassungen bleiben Intentionen keine starren Konzepte, sondern entwickeln sich zu lebendigen Leitprinzipien, die den Arbeitsalltag prägen und zukunftsgerichtet gestalten.

Praktische Anwendung im 2Cycles-Modell

Das 2Cycles-Modell ist eine Kernkomponente von Agilissence und bietet einen Rahmen, um soziale Systeme – wie sie in Unternehmen existieren – systematisch zu verstehen und zu bewerten. Bei der Analyse werden Ist-Stand und Soll-Zustand verglichen und anhand klar definierter Kriterien kontinuierlich nachverfolgt, ob und wie sich ein Unternehmen in Richtung der gewünschten Intentionen entwickelt.

In einem ersten Schritt geht es darum, im 2Cycles-Modell zu markieren, inwieweit vorhandene Strukturen und Prozesse auf Kreativität, Anpassung oder Optimierung ausgerichtet sind. Daraus ergibt sich ein konkretes Bild des Ist-Zustands. Auf dieser Basis wird in einem zweiten Schritt ein Soll-Design formuliert, das definiert, welche Eigenschaften das System langfristig erfüllen soll. Eine anschließende Lückenanalyse beleuchtet die Differenz zwischen Ist und Soll und dient als Ausgangspunkt für gezielte Maßnahmen.

Sobald diese Maßnahmen entwickelt sind, folgt ihre iterative Umsetzung, bei der die Intentionen als Leitplanken dienen. Jeder Veränderungsschritt wird überprüft, indem man sich fragt, ob er wirklich zur Verbesserung der Kreativität, Steigerung der Anpassungsfähigkeit oder Optimierung der Prozesse beiträgt. Dieser Zyklus von Planung, Umsetzung und Reflexion unterstützt ein lernendes System, das auf neue Herausforderungen flexibel reagieren kann.

Intentionen erreichen

Die gelungene Integration von Kreativität, Anpassung und Optimierung führt zu einer dynamischen und zugleich stabilen Organisationsstruktur. In der Praxis zeigen sich Intentionen als konkrete Handlungsrahmen, die in allen Arbeitsbereichen spürbar werden. So wählen Teams und Führungskräfte bevorzugt Methoden und Tools aus, die der jeweiligen Intention gerecht werden, beispielsweise Design Thinking für kreative Lösungsansätze, Scrum für schnelle Reaktionsfähigkeit oder Lean-Methoden für effiziente Prozessgestaltung. An den Schnittstellen der verschiedenen Intentionen kommen hybride Frameworks zum Einsatz, die unterschiedliche Anforderungen vereinen und es ermöglichen, innovativ und gleichzeitig ressourceneffizient zu arbeiten.

Damit Intentionen nicht zu starren Vorgaben werden, ist eine regelmäßige Reflexion unabdingbar. Teams sollten kontinuierlich hinterfragen, ob ihre Handlungen und Prozesse nach wie vor im Einklang mit den Intentionen stehen. Durch diese kritische Sichtweise bleiben Kreativität, Anpassung und Optimierung immer aktuell und verlieren nicht an Relevanz. Ein solcher Umgang mit Intentionen prägt langfristig die Unternehmenskultur und stärkt Werte wie Mut, Offenheit, Verantwortlichkeit und Lernbereitschaft.

Essenz: Vom Rahmen zur Praxis Intentionen sind weit mehr als abstrakte Leitbilder. Sie sind lebendige Handlungsrahmen, die in jedem Bereich der Organisation spürbar werden, sei es bei der Entscheidungsfindung, in der Prozessgestaltung oder in der Struktur eines Teams. Wenn Entscheidungen kohärent getroffen und Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden sollen, braucht es das klare Bewusstsein für die Spannungsfelder zwischen Kreativität, Anpassung und Optimierung.